パイオニア>女性パイオニア

- プロフィール

- 解説

- まず見るならこの1本

- 注

プロフィール

杉原よ志

Yoshi Sugihara

1912-2001

- 職種:

- 編集

- 所属:

- 松竹

Photo: 『特集文藝春秋 映画讀本』(1957年6月号)

Photo: 『特集文藝春秋 映画讀本』(1957年6月号)

解説

映画編集者は、ばらばらに撮影されたショットをカッティングして、画と音を合わせ、監督の意図に沿うように繋いで各シーンを構成し、そこに音楽、効果音などを加えて、最終的に観客に向けて上映可能な形態の映画を完成する。編集の仕事は、監督、俳優、カメラマン、美術、衣装、音楽等と異なり、映画鑑賞にあたって直接認知するのが難しい部分に関わることもあり、比較的注目される機会が乏しかった。しかし、編集が、映像と音声のリズム、テンポ、トーン、タイミングを決定し、映画を完成させる、きわめて重要な職分であることには変わりがない。

フィルム編集は細かい手先の作業を要したため、「女性的な仕事」とみなされ、世界各地の映画産業の草創期から、比較的女性が参入しやすい領域のひとつだった。過去から現在に至る日本映画史においても、第一映画の編集助手から満洲映画協会の編集者となり、日本敗戦後も「留用」されて中国大陸に留まり、新中国の映画産業の立ち上げに関わった後に帰国し、独立プロダクション映画を中心に活動した岸富美子から、濱口竜介監督『寝ても覚めても』(2018年)、『ドライブ・マイ・カー』(2021年)の編集を担当した山崎梓まで、何人もの際立った女性映画編集者が活躍してきた。その中のひとりに、昭和戦中~戦後の松竹で「天才」と称された杉原よ志【1】がいた。

杉原よ志は、本人の証言によれば、1930年に松竹蒲田撮影所に入社した。当時の日本映画界では、監督もしくはカメラマンが、「編集室」ではなく「整理室」と称された作業室でフィルム編集を行い、「整理室」でフィルムを繋ぐ作業の助手として、複数の女性が採用されていた【2】。杉原もそうした「整理室」の女性助手のひとりとして、監督やカメラマンによるネガ編集の補助作業や、ラッシュプリント作成などを担当し、映画編集を覚えていった【3】。

日本映画界で、アメリカ映画界の「エディター」にあたる「編集」を、いち早く専門職化したのは、トーキー映画専門スタジオとして1933年に設立され、その後東宝に吸収合併されたP.C.L映画製作所だったとされる。P. C. L.~東宝に倣って、松竹でも、1941年頃に、池田義信組のカメラマンだった浜村義康が、最初の「編集技師」に転向し、杉原はその助手を務めることになった。浜村が1943年に松竹を一時的に退社した【4】後、杉原は編集技師に昇格し、同年公開の木下惠介の第一回演出作品『花咲く港』の編集を担当した。『花咲く港』の撮影時に、モーターの故障でフィルム上の映像と音声のずれが4000フィート分発生したが、杉原は音ネガのみを編集して画と音がシンクロするように修正し、必須と思われた再撮影を回避した【5】。以来、杉原よ志は木下惠介のもっとも信頼する編集者となり、木下の晩年に至るまで、ほぼすべての代表作の編集を担当した。

日本敗戦後の1947年に、松竹は「編集課」を開設し、編集技師の筆頭だった杉原は、編集課課長に任じられた。当時の日本の映画会社で、女性の課長就任はきわめて異例の事態であり、戦後の松竹で係長以上の地位を得た女性は、杉原と、京都撮影所の衣装課の係長を勤めた中村つまの2名しかいない【6】。敗戦直後に松竹にも労働組合が結成された際に、杉原は青年婦人部長に任じられ、4月10日の「婦人解放の日」を、松竹で働く女性全員の休日にしたと証言している【7】。杉原の課長就任は、職場における女性の地位向上の推進を促した連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の占領政策と、それに呼応した労働運動の盛り上がりに後押しされて実現した可能性も指摘しうるだろう。

『松竹社報』によれば、杉原は1956年3月に編集課課長職を退き、編集技師に戻っている【8】。『婦人公論』1957年8月号の座談会「撮影所の裏方さん」に出席した際に、杉原は、編集と課長の仕事の両立が難しいため、専門の課長が来ることになり、自分は編集業に専念することになったと説明し、「女の課長では、そううまく行くものじゃないですよ」「女の人は、大体統率力が男の人ほどうまくいかないんじゃないですか。いろいろデリケートな問題があって・・・・・。日本の場合、男女同権と云われても、実質的には同権ではなくなるわけですよ」と語っている【9】。一方、1948年に松竹に入社して編集部に配属された浦岡敬一は、現像技師だった義兄の神田亀太郎に、「労働基準法というのがあって、女の人は労働時間が規制され、早晩男の時代になるだろうから、お前がエディターになれるのは早いぞ」【10】と、編集部入りを勧められたと証言している。女性労働者の「保護」のために深夜就業を禁じた労働基本法が、徹夜仕事が常態の撮影所における「ガラスの天井」を強化する一因となっていたことも窺われる。

松竹撮影所内で、杉原が他部門のスタッフからも畏怖される存在だったことに関しては、複数の証言がある。1954年に松竹大船撮影所の助監督に採用された大島渚は、杉原よ志と浜村義康は、「助監督には鬼よりこわい存在」であり、「二人のどちらかに駄目だと烙印を押されると絶対監督になれないという伝説があった」【11】と記している。松竹では「スクリプター」にあたる専門職がなく、助監督がスクリプトを書いて編集部に持っていく慣例があったが、大島より1年早い1953年に松竹大船の助監督に採用された篠田正浩は、ある時杉原から、会社からの「次の助監督の有望な候補は誰だと思いますか」という質問に対し、「日活に行ってしまった鈴木清順さんと篠田正浩君のスクリプトは群を抜いていいですよ」と返答した、と聞かされたことをインタビューで語っている【12】。篠田のこの証言は、杉原の評価に助監督の監督昇進を左右する力があったという、大島の伝える「伝説」の信憑性を裏付けるものといえる。あるいは、大島の監督第1作『愛と希望の街』(1959年)の試写時に、難色を示した当時の大船撮影所長細谷辰雄に対して、杉原が作品を擁護する発言を行ったというエピソード【13】は、課長職を退いた後も、杉原が経営陣に対する発言力を保っていたことを示唆してもいる。

圧倒的な男社会だった撮影所で、杉原が人事や企画に関して積極的に発言できる立場を保ち得たのは、編集者としての卓越した技術と見識に支えられるところが大きかっただろう。大島渚が「天才といわれるほど鋭い感覚と技術の持ち主」【14】と評したように、複数の松竹関係者が杉原を「天才」と形容し、松竹大船撮影所で『醜聞(スキャンダル)』(1950年)及び『白痴』(1951年)を監督した黒澤明が、「大船に過ぎたるものがふたつある。杉原よ志(編集)に野村芳太郎」【15】と讃える言葉を残したという伝説もある。編集の師としては、杉原ではなく、浜村義康を選んだ浦岡敬一も、「杉原さんは尺数を正確に計るのではなく感性で切る人で、その感覚の鋭いときは名刀で切ったように素晴らしい」と評している【16】。

浦岡敬一は、小津安二郎監督作品の会話場面のカットの台詞尻を10コマ、台詞頭を6コマの間隔で繋いでゆくスタイルをはじめ、尺数・コマ数を正確に計算して編集する浜村義康を「合理的・科学的」と評し、「正確に計るのではなく感性で切る」杉原のスタイルと対比している。「合理的」な男性に対し、「感性的」な女性という評価には、多分にジェンダー・バイアスの影響を疑わせるものがある。たとえば、先述した『花咲く港』の画と音のずれの杉原による修正作業は、「感性」のみならず、緻密な計算能力がなければ成功しなかったはずだ。一方で、「感性的な天才」としての杉原よ志は、石原郁子が、「「流麗」「才気」という言葉が帯びる、大胆に挑戦する軽やかさ、発想のしなやかさ」【17】と評した木下惠介監督作品の美学の実現に、欠くことのできない編集者だったことも、また想像に難くはない。

木下惠介は作品ごとに多彩なテクニックを試行した演出家として名高い。『女』(1948年)の超クロースアップから、『二十四の瞳』(1954年)の大ロングショットまで、多種多様なサイズとアングルのショットが使用され、時には極端に短いカットが畳みかけられ、時には極端な長回しが続く。現在から過去の回想場面への移行ひとつをとっても、『日本の悲劇』(1953年)の現在時の場面に突然カットインされる過去の回想場面、『野菊の如き君なりき』(1955年)のぼやけた楕円形のフレームで囲まれた回想場面など、さまざまに凝った技法が駆使される。木下の多彩な撮影・演出・編集技法を使いこなす「才能」は、同時代の批評家に称賛される一方で、石原郁子の指摘するように、真に表現すべき「実質」「内容」を伴わない表面的な技巧にとどまる傾向があるとして、一段低く見られてきた側面もあった。それに対して、石原は、木下の「技巧」とは、「信念」「テーマ」あるいは「実質」「内容」をよりよく表現するための手段ではなく、「それ自体が木下の映画世界そのものであり、そののっぴきならない発露ではなかったか」と述べる【18】。

いずれにせよ、木下惠介の「世界」と「生命」の根源的な要素としての「技巧」「テクニック」には、各部門の専門技術スタッフの仕事が不可欠であり、デビュー作『花咲く港』から遺作『父』(1988年)に至るまで、木下の大多数の作品の編集を担当し、多様な技法の要求に臨機応変で対応してきた杉原よ志の存在の重要性は計り知れない【19】。とりわけ先鋭な実験的作品としての『日本の悲劇』の、現在の時間進行の中に素気なくカットインされる「過去」のトラウマ的な感覚、あるいは、望月優子演じる主人公が、湯河原駅でいったん降車し、駅の階段を降りかけて、ふと後ずさりしてホームへと引き返し、ホームにしばし佇んだ後に、画面奥から入線してくる列車に向かって突然走り出し、線路へと身を投げる一連のショットを、カット間のアクションを少しずつ飛ばして繋ぐことによる、死へと向かう切迫したリズムの創出などは、杉原の精緻な編集技術があってこそ初めて実現したものといえる。

杉原よ志は、1975年に「映画の日 永年勤続功労賞」を受賞した際に『キネマ旬報』に寄稿した文章に、「演出、撮影、録音、現像等の過程、その芸術性及び技術性を理解しないと、編集の仕事は出来ません」と述べ、「いつの日か、編集技師という人たちの中から、映画監督が、日本映画にも誕生するかなァ?」という「夢」を文末に記している【20】。この記述が、杉原本人に監督への志向があったことを示唆するものかどうかは定かではないが、映画製作の全工程を誰よりも深く知りぬいた技術者としての矜持は、確実に読みとることができるだろう。(執筆:鷲谷花)

まず観るならこの1本:『愛と希望の街』(大島渚監督、1959年)

1959年、松竹大船撮影所の助監督に採用されて5年目の大島渚は、新人スター紹介用の短編映画『明日の太陽』を演出した後に、松竹助監督室発行の『シナリオ集』に発表した自作シナリオ『鳩を売る少年』を、自ら監督する機会を得た。大島の意向に反して、会社側が独断でタイトルを『愛と希望の街』に変更し、大島が当初スタッフとして希望した川又昂(撮影)、浦岡敬一(編集)らが、いずれも大作『人間の條件』(小林正樹監督、1959年)に参加中で、起用が認められなかったことなど、会社との間にたびたび齟齬をきたしながらも、『愛と希望の街』は完成・公開され、大島渚は映画監督としてのデビューを果たした。

上述の事情により、『愛と希望の街』は、撮影は楠田浩之、編集は杉原よ志という木下惠介組の主力スタッフを得て制作された。大島渚は、『二十四の瞳』を被害者意識に塗りつぶされた「日本流反戦映画」の帰結として厳しく批判する一方、「生涯にとってただ一本の映画」としての『女の園』(木下惠介監督、1954年)への深い思い入れを語るなど、木下惠介に対するアンビバレントな念をたびたび表明してきた【21】。『愛と希望の街』の演出に際しては、大島は「感情移入したくない、木下惠介調にはなりたくないという意識が強かった」【22】と語るが、一方、買い手から逃げ出して帰巣してくる鳩を別の買い手に売る「詐欺」をくり返す貧しい母子の生活の情景には、やはり望月優子が単身で子どもふたりを育てる母親を演じた『日本の悲劇』に、相通じる部分もある。たとえば、『愛と希望の街』の、兄と妹が銭湯から戻ると、暗い家の中に母親の笑い声が響き、兄が電灯をつけると、母親(望月優子)がまたしても買い手から逃げ帰ってきた鳩を抱えて、上機嫌で笑っている場面は、典型的な「松竹大船調」のほのぼのとした小市民的な家庭のイメージとは相容れない暗さ、異様さによって際立つ。この場面は、『日本の悲劇』の過去の回想場面で、望月の演じる母親が、「だめよ、言っちゃ」と子どもたちに釘を刺しつつ、家に持ち込んだ闇米を売りさばこうとするのを、幼い姉弟が不審そうに見つめる、暗い家庭の光景を髣髴とさせもする。

木下惠介のある側面を拒絶しつつ、別の側面については意識的に継承する試みとしての『愛と希望の街』にとって、木下惠介の作品世界を熟知した杉原よ志の編集が重要であったことは確実といえるだろう。『愛と希望の街』のクライマックスでは、貧富の差を超えて出会い、つかの間親しく交流した少年と少女の最後の対話が、短い無表情なクロースアップを素早く切り返した後に、余韻や思い入れの余地を残さずにそっけなく切り上げられ、それぞれが相手との決裂の意志を示すべく、破壊的な行動を起こす場面に至る。『愛と希望の街』は、杉原よ志の編集が、同じく少年とやや年上の少女とが惹かれあいつつ別れる物語を語る『野菊の如き君なりき』の、穏やかなテンポの人物の対話や歩行に、路傍の草花や流れる川などの比較的長めの実景ショットを交え、抒情的な余韻を残す編集とは、まったく対照的なリズムを創出できたことを示す作品でもある。

大島渚は撮影所で出会った女性たちへの敬意をしばしば表明しているが、杉原よ志は、その中でも特別な存在のひとりだったらしい。「その女のひとは私がはじめて出会う種類の人間だった。撮影所の人間だろうという推測はついたが何をしている人かまるっきりわからなかった。断髪で小柄で赤いセーターを着たそのひとは男のように歩き男のような口のききかたをした。若いのか年をとっているのかさえわからなかった」と、大島は、面接試験を受けるために大船撮影所を訪れ、杉原と最初に出会った際の印象を記している。「私に女の子に見えたその女のひとは、もちろん私よりはるかに年長で、木下惠介監督の作品をはじめとして大船映画に絶大な寄与をした編集の杉原与志さんだった。天才といわれるほど鋭い感覚と技術の持主である彼女に、のちに私は助監督として教えられ鍛えられ、尊敬の念と同時に異性として思慕に近い感情を持つに至る」【23】。

『愛と希望の街』の完成試写時に、当時の大船撮影所長細谷辰雄が、「これでは金持と貧乏人は永遠に和解できないかのように思える」と、不快感を表明したのに対して、杉原よ志が、「だって所長、現実はそのとおりじゃないですか」と発言したことを、大島は事あるごとに回顧している。次作『青春残酷物語』(1960年)以降、大島の監督作品の編集はもっぱら浦岡敬一が担当し、杉原よ志の編集は『愛と希望の街』1作のみで終わったが、その後も大島は、本作に言及するたびに、杉原に対する尊敬と感謝の念を表明してやまなかった。(執筆:鷲谷花)

上述の事情により、『愛と希望の街』は、撮影は楠田浩之、編集は杉原よ志という木下惠介組の主力スタッフを得て制作された。大島渚は、『二十四の瞳』を被害者意識に塗りつぶされた「日本流反戦映画」の帰結として厳しく批判する一方、「生涯にとってただ一本の映画」としての『女の園』(木下惠介監督、1954年)への深い思い入れを語るなど、木下惠介に対するアンビバレントな念をたびたび表明してきた【21】。『愛と希望の街』の演出に際しては、大島は「感情移入したくない、木下惠介調にはなりたくないという意識が強かった」【22】と語るが、一方、買い手から逃げ出して帰巣してくる鳩を別の買い手に売る「詐欺」をくり返す貧しい母子の生活の情景には、やはり望月優子が単身で子どもふたりを育てる母親を演じた『日本の悲劇』に、相通じる部分もある。たとえば、『愛と希望の街』の、兄と妹が銭湯から戻ると、暗い家の中に母親の笑い声が響き、兄が電灯をつけると、母親(望月優子)がまたしても買い手から逃げ帰ってきた鳩を抱えて、上機嫌で笑っている場面は、典型的な「松竹大船調」のほのぼのとした小市民的な家庭のイメージとは相容れない暗さ、異様さによって際立つ。この場面は、『日本の悲劇』の過去の回想場面で、望月の演じる母親が、「だめよ、言っちゃ」と子どもたちに釘を刺しつつ、家に持ち込んだ闇米を売りさばこうとするのを、幼い姉弟が不審そうに見つめる、暗い家庭の光景を髣髴とさせもする。

木下惠介のある側面を拒絶しつつ、別の側面については意識的に継承する試みとしての『愛と希望の街』にとって、木下惠介の作品世界を熟知した杉原よ志の編集が重要であったことは確実といえるだろう。『愛と希望の街』のクライマックスでは、貧富の差を超えて出会い、つかの間親しく交流した少年と少女の最後の対話が、短い無表情なクロースアップを素早く切り返した後に、余韻や思い入れの余地を残さずにそっけなく切り上げられ、それぞれが相手との決裂の意志を示すべく、破壊的な行動を起こす場面に至る。『愛と希望の街』は、杉原よ志の編集が、同じく少年とやや年上の少女とが惹かれあいつつ別れる物語を語る『野菊の如き君なりき』の、穏やかなテンポの人物の対話や歩行に、路傍の草花や流れる川などの比較的長めの実景ショットを交え、抒情的な余韻を残す編集とは、まったく対照的なリズムを創出できたことを示す作品でもある。

大島渚は撮影所で出会った女性たちへの敬意をしばしば表明しているが、杉原よ志は、その中でも特別な存在のひとりだったらしい。「その女のひとは私がはじめて出会う種類の人間だった。撮影所の人間だろうという推測はついたが何をしている人かまるっきりわからなかった。断髪で小柄で赤いセーターを着たそのひとは男のように歩き男のような口のききかたをした。若いのか年をとっているのかさえわからなかった」と、大島は、面接試験を受けるために大船撮影所を訪れ、杉原と最初に出会った際の印象を記している。「私に女の子に見えたその女のひとは、もちろん私よりはるかに年長で、木下惠介監督の作品をはじめとして大船映画に絶大な寄与をした編集の杉原与志さんだった。天才といわれるほど鋭い感覚と技術の持主である彼女に、のちに私は助監督として教えられ鍛えられ、尊敬の念と同時に異性として思慕に近い感情を持つに至る」【23】。

『愛と希望の街』の完成試写時に、当時の大船撮影所長細谷辰雄が、「これでは金持と貧乏人は永遠に和解できないかのように思える」と、不快感を表明したのに対して、杉原よ志が、「だって所長、現実はそのとおりじゃないですか」と発言したことを、大島は事あるごとに回顧している。次作『青春残酷物語』(1960年)以降、大島の監督作品の編集はもっぱら浦岡敬一が担当し、杉原よ志の編集は『愛と希望の街』1作のみで終わったが、その後も大島は、本作に言及するたびに、杉原に対する尊敬と感謝の念を表明してやまなかった。(執筆:鷲谷花)

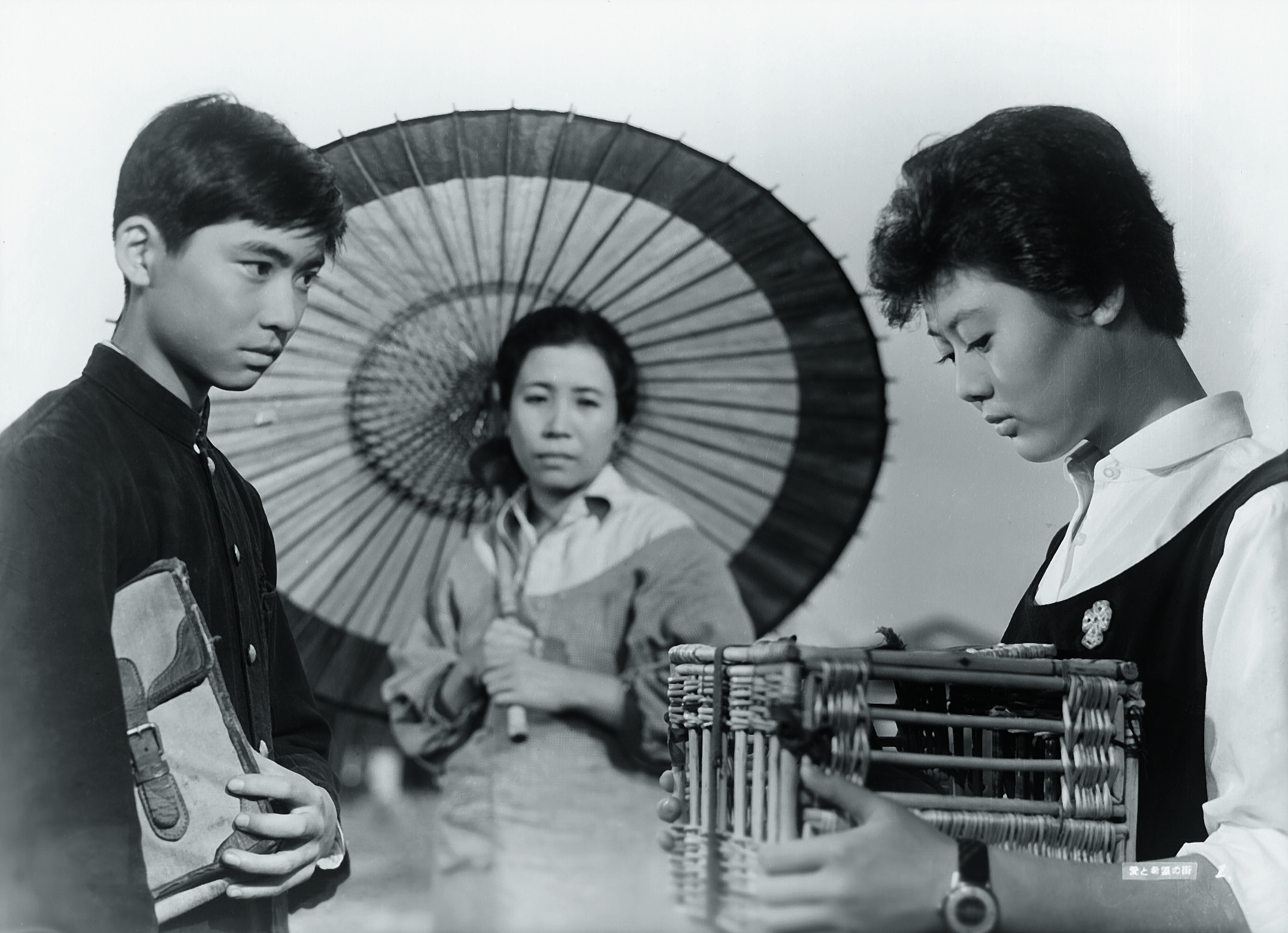

『愛と希望の街』(1959年) 写真提供:松竹

『愛と希望の街』(1959年) 写真提供:松竹

フィルモグラフィー

注

※1 担当作品ごとに「杉原芳子」「杉原与志」「杉原よし」とクレジット表記が揺れているが、本稿では「杉原よ志」に統一する。

※2 1941年に新興キネマ大泉撮影所に入社し、翌1942年に日本映画社に移って編集者になった武田うめは、入社当時の新興大泉でも、カメラマンが「編集整理室」で編集作業を行い、複数の女性の助手が付いていたことを証言している(日本映画編集協会『編集者 自身を語る』Vol.1、1993年6月30日、219-222頁)。

※3 杉原よ志インタビュー(聞き手:池田博、生駒千里、赤松隆司、丸山博、宮沢誠一、城山俊明)、日本大学芸術学部映像学科『映像研究別冊 個人別領域別談話集録による映画史体系』、1979年3月1日(同インタビューの抜粋は『日本映画史の証言者30人 キネマを聞く Part1』に再録)。

※4 浜村義康は1948年に松竹に復帰し、小津安二郎組の編集を、専属に近い立場で担当したほか、松本清張原作のミステリー/サスペンス映画などの編集を手がけた。

※5 杉原よ志インタビュー、杉―10。

※6 昭和戦後の松竹の人事に関しては、『松竹社報』(松竹大谷図書館蔵)を参照した。

※7 杉原よ志インタビュー、杉-14。

※8 『松竹社報』第71号、1956年3月、19頁。

※9 「高峰秀子のインタビュー 撮影所の裏方さん」『婦人公論』1957年8月号、162頁。

※10 『編集者 自身を語る』Vol.1、31-32頁。

※11 大島渚『体験的戦後映像論』朝日選書、1975年、281頁。

※12 日本映画オーラル・ヒストリープロジェクト「第2回「篠田正浩」」(聞き手・ローランド・ドメーニグ、門間貴志、斉藤綾子)『言語文化』第33号、2016年3月、275頁。

※13 大島、294-295頁。

※14 大島、253頁。

※15 阿部嘉典『「映画を愛した二人」黒澤明 三船敏郎』報知新聞社、1996年、74頁。

※16 浦岡敬一『映画編集とは何か 浦岡敬一の技法』(構成:山口猛)平凡社、1994年、84頁。

※17 石原郁子『異才の人 木下惠介―弱い男たちの美しさを中心に―』現代書館、1999年、27頁。

※18 石原、25頁。

※19 杉原はインタビューに答えて、「何しろやるたんびに木下さんていうのは、手法が違うわけよね。大体監督さんて、パターンがあるじゃない・・・・・・ね。木下さんは絶対ないのよね。やるたんびに目新しいことを、アッと驚くようなことを考えてくるわけよ。それで、やるたんびこっちの方が楽しかったわね。今度どうもってくるのかなあなんて思ったりしてね」と語っている(杉原よ志インタビュー、杉-15)。

※20 杉原よ志「映画の日永年勤続功労賞の喜び」『キネマ旬報』1975年神円特別号、65頁。

※21 大島渚『体験的戦後映像論』朝日選書、1975年、151頁。

※22 大島渚『大島渚1960』青土社、1993年、110頁。

※23 『体験的戦後映像論』、252‐253頁。

※2 1941年に新興キネマ大泉撮影所に入社し、翌1942年に日本映画社に移って編集者になった武田うめは、入社当時の新興大泉でも、カメラマンが「編集整理室」で編集作業を行い、複数の女性の助手が付いていたことを証言している(日本映画編集協会『編集者 自身を語る』Vol.1、1993年6月30日、219-222頁)。

※3 杉原よ志インタビュー(聞き手:池田博、生駒千里、赤松隆司、丸山博、宮沢誠一、城山俊明)、日本大学芸術学部映像学科『映像研究別冊 個人別領域別談話集録による映画史体系』、1979年3月1日(同インタビューの抜粋は『日本映画史の証言者30人 キネマを聞く Part1』に再録)。

※4 浜村義康は1948年に松竹に復帰し、小津安二郎組の編集を、専属に近い立場で担当したほか、松本清張原作のミステリー/サスペンス映画などの編集を手がけた。

※5 杉原よ志インタビュー、杉―10。

※6 昭和戦後の松竹の人事に関しては、『松竹社報』(松竹大谷図書館蔵)を参照した。

※7 杉原よ志インタビュー、杉-14。

※8 『松竹社報』第71号、1956年3月、19頁。

※9 「高峰秀子のインタビュー 撮影所の裏方さん」『婦人公論』1957年8月号、162頁。

※10 『編集者 自身を語る』Vol.1、31-32頁。

※11 大島渚『体験的戦後映像論』朝日選書、1975年、281頁。

※12 日本映画オーラル・ヒストリープロジェクト「第2回「篠田正浩」」(聞き手・ローランド・ドメーニグ、門間貴志、斉藤綾子)『言語文化』第33号、2016年3月、275頁。

※13 大島、294-295頁。

※14 大島、253頁。

※15 阿部嘉典『「映画を愛した二人」黒澤明 三船敏郎』報知新聞社、1996年、74頁。

※16 浦岡敬一『映画編集とは何か 浦岡敬一の技法』(構成:山口猛)平凡社、1994年、84頁。

※17 石原郁子『異才の人 木下惠介―弱い男たちの美しさを中心に―』現代書館、1999年、27頁。

※18 石原、25頁。

※19 杉原はインタビューに答えて、「何しろやるたんびに木下さんていうのは、手法が違うわけよね。大体監督さんて、パターンがあるじゃない・・・・・・ね。木下さんは絶対ないのよね。やるたんびに目新しいことを、アッと驚くようなことを考えてくるわけよ。それで、やるたんびこっちの方が楽しかったわね。今度どうもってくるのかなあなんて思ったりしてね」と語っている(杉原よ志インタビュー、杉-15)。

※20 杉原よ志「映画の日永年勤続功労賞の喜び」『キネマ旬報』1975年神円特別号、65頁。

※21 大島渚『体験的戦後映像論』朝日選書、1975年、151頁。

※22 大島渚『大島渚1960』青土社、1993年、110頁。

※23 『体験的戦後映像論』、252‐253頁。

公開日:2022.03.20 最終更新日:2022.05.12