パイオニア>女性パイオニア

- プロフィール

- 解説

- まず見るならこの1本

- 注

プロフィール

森英恵

Hanae Mori

1926-

- 職種:

- 衣裳デザイナー

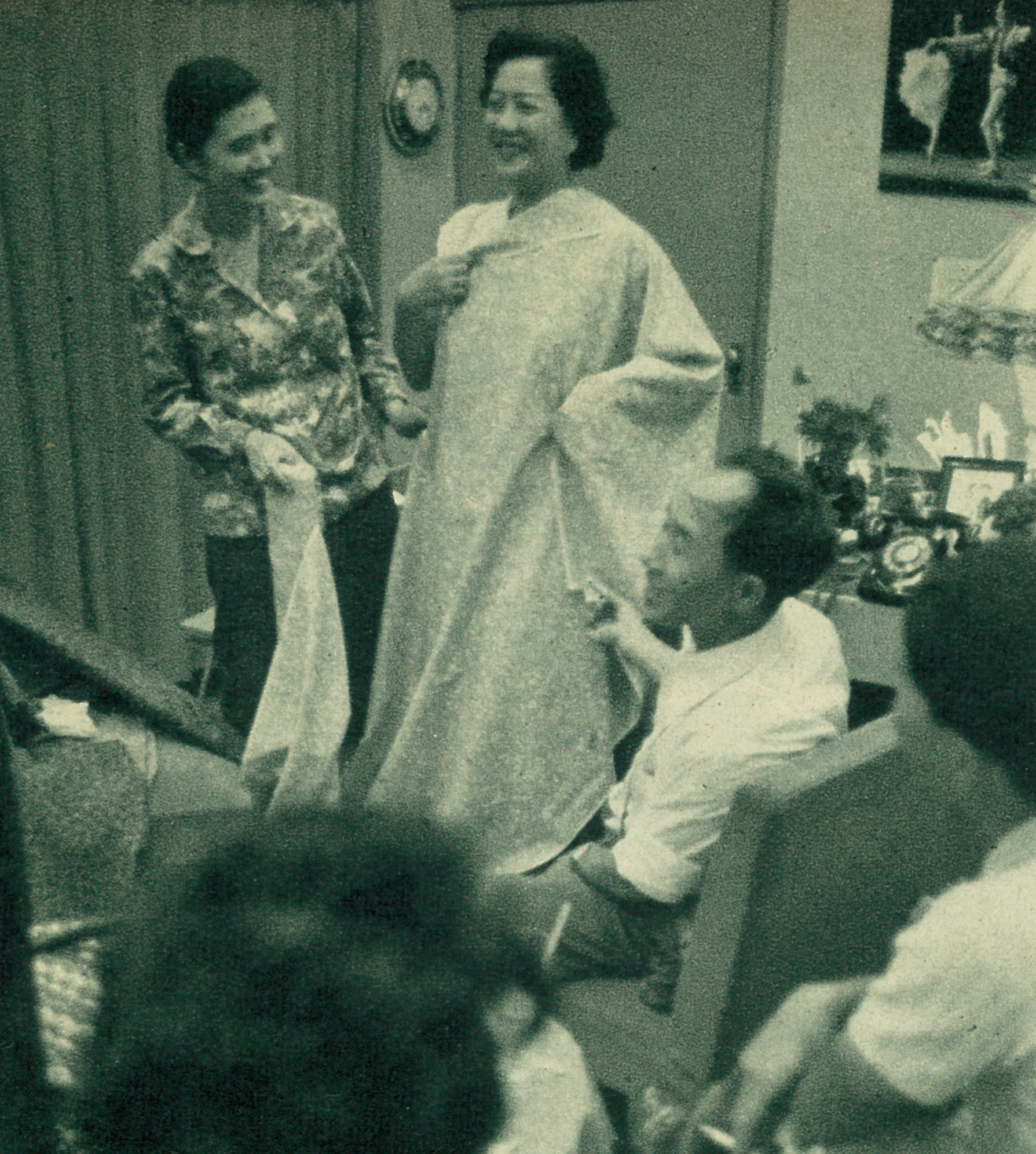

撮影:佐伯義勝『婦人倶楽部』1958年10月号、講談社

撮影:佐伯義勝『婦人倶楽部』1958年10月号、講談社

解説

森英恵の名を耳にした時、おそらく多くの人々は「ファッションデザイナー」と答えるであろう。森は1951年に服飾デザイナーとしてのキャリアをスタートさせると、60年代以降は「HANAE MORI」ブランドの世界展開に加え、オートクチュールの作品作りや舞台衣裳を手掛けるほか、オリンピックのユニフォームや企業制服のデザイン、各国に招かれて作品発表やデザイン指導をするなど幅広く活躍した。しかし、キャリアの初期に映画衣裳製作を行っていたことは、近年まであまり語られてこなかった。

森は1926年に、5人兄妹の4番目として島根県六日市村(現吉賀町)で生まれた。幼少期を自然豊かな環境で過ごした森は、生家を取り巻く自然が美しい色に対する感性を育んだという。その後小学校4年のときに東京へ移り住み、戦時中に東京女子大学に入学。森もまた、戦争によって青春に影を落とされた多くの若者のひとりであった。そんな暗く困難な時期を経て1947年に東京女子大学を卒業し、翌年に結婚。すぐに主婦業に飽き足らなくなった森は、洋裁学校に通い始める。当時日本には既製服がほとんどなく、多くの女性は洋裁学校に通って縫製の技術を身に付け、自ら着用する衣服を作っていた。しかし森は服の製作のみならず、デザインの楽しさに魅せられる。そして、サンフランシスコ講和条約が締結された1951年に、小さな注文服店を新宿に開店するに至った。いざ開店すると、その高い技術力と目新しいデザインが話題となり、次々に顧客が増え、その噂は文化人にも広まるほどであった。そんな1954年のある日、日活の美術監督と衣裳部の男性2名が森の店を訪れ、映画製作の世界へ誘ったのだという。したがって森は、自ら進んで映画産業に入ったわけではなかった。

ここで、映画衣裳を取り扱う衣裳部、映画衣裳デザイナーについて触れておきたい。映画会社の衣裳部に所属する衣裳部員は、現代劇の衣裳を製作することはまずない【1】。男性衣裳の場合は、監督、衣裳部、美術部のスタッフが外部のテーラーを交えて打ち合わせをし、テーラーが製作、女性衣裳の場合は、貸衣裳業者から借りるのが、戦後の撮影所システム下では一般的であった。次に衣裳デザイナーであるが、複数のパターンがある。まずは撮影所専属のスタジオデザイナー。主にハリウッドの映画会社で仕事をした人々である。つぎに商業上すでに成功しているファッションデザイナー。オードリー・ヘプバーンとのコンビで有名なユベール・ド・ジバンシィが好例である。和服の場合は、着物をデザインした人物が「衣裳考証」とクレジットされた。その多くは有名な画家であり、『旗本退屈男』(松田定次監督、1958年)の主演市川右太衛門の着物をデザインした甲斐庄楠音や、『流れる』(成瀬巳喜男監督、1956年)で衣裳を担当した岩田専太郎がいる。東宝の美術部に所属していた柳生悦子も、時代劇の衣裳考証を行った一方、現代劇では美空ひばり出演作『ロマンス娘』(杉江敏男監督、1956年)等の衣裳をデザインした。柳生のように美術部に所属し、美術監督による指示の下で現代劇の衣裳をデザインする場合が最も多かった一方、美術監督自身や、映画会社に所属していない外部の人間が行う場合もあった。こうした方法は、衣裳担当者がクレジットされない結果を招き、衣裳に関する資料が残っていない原因となっている。そのため、映画史を衣裳から紐解く作業にはつねに大きな困難が伴う。

話を森に戻そう。森が日活から声をかけられた1954年、同社はちょうど、戦争のため中断していた映画製作を再開するところだった。この動きを警戒した他の映画会社五社は、「五社協定」【2】を結び、日活によるスタッフの引き抜き阻止を目論む。そこで日活は、まったく新しい方面から映画の魅力を打ち出そうとする。そのひとつが衣裳への注力であり、森を映画界へ導いた所以である。森は日活からの提案を快諾すると、自身のビジネスと並行し、フリーの立場で衣裳製作を行う。そして最初に参加した作品が、日活製作再開第1作の『かくて夢あり』(千葉泰樹監督、1954年)である。人気ラジオドラマの翻案であるこの作品は、同時代に流行したメロドラマの流れをくんでいる。森は主役を務めた宮城野由美子の衣裳を担当。報われない結婚生活を営む一方、幼馴染である義弟への思いに悩むヒロインが着こなすシャツ、スカート、ワンピース、ニット、ツーピース等、バラエティーに富むアイテムを製作した。大きな襟、パフスリーブ、ギンガムチェック柄のロングスカート、アーガイルチェックのワンピースなど、一着一着すべてに変化を持たせ、そのデザイン力の高さがすでに垣間見える。

『かくて夢あり』(1954年)。森は主役を務めた宮城野由美子(右)の衣裳を担当した Photo: ©日活

『かくて夢あり』(1954年)。森は主役を務めた宮城野由美子(右)の衣裳を担当した Photo: ©日活

そして、森が担当した初期の作品でもとりわけ輝きを放つのが、『太陽の季節』(古川卓巳監督、1956年)と『狂った果実』(中平康監督、1956年)である。石原慎太郎原作の両作品で、森は当時の洗練の極みともいえる、磨き抜かれたエレガンスを女性衣裳で表現し、南田洋子、北原三枝、両女性スターを多くの観客の記憶に刻んだ。また、石原裕次郎や長門裕之が作品中着こなしたアロハシャツも手掛けている。

『狂った果実』(1956年)。北原三枝のファッショナブルな衣裳が話題に Photo: ©日活

『狂った果実』(1956年)。北原三枝のファッショナブルな衣裳が話題に Photo: ©日活

森英恵《アロハシャツ(映画『狂った果実』衣裳)》1956年、日活蔵 写真:島根県立石見美術館提供 ©日活

森英恵《アロハシャツ(映画『狂った果実』衣裳)》1956年、日活蔵 写真:島根県立石見美術館提供 ©日活

森によれば、映画の衣裳の仕事は、まず届けられた脚本を読み、登場人物のイメージを頭の中で描いてから、スタッフとの打ち合わせに挑む。そこで監督から作品のテーマを聞き、その場でスケッチを描き、意見を取り入れながら微調整し、デザイン画を完成させる。それから女優とのスケジュール調整をして仮縫いをし、その後やっと衣裳製作に入る。当時は日本映画の黄金期。次々に新しい映画の話が舞い込み、短時間で仕上げることが求められる中、この作業をほぼ10年間続けたという。森が衣裳を担当した作品は数百本を下らない。しかも並行して、本業の注文服のデザインや、ファッション誌への執筆、百貨店での顧客対応まで行っており、この頃森は「女ナポレオン」と言われるほど多忙を極めた。

轟夕起子(中央)と映画スタッフと共に衣裳合わせをする森英恵(左) 撮影:佐伯義勝『婦人倶楽部』1958年10月号、講談社

轟夕起子(中央)と映画スタッフと共に衣裳合わせをする森英恵(左) 撮影:佐伯義勝『婦人倶楽部』1958年10月号、講談社

森が関わった作品は、最新ファッションをテーマとしたものばかりではない。戦前から巨匠として名を馳せた田坂具隆の『陽のあたる坂道』(1958年)で、素朴な家庭教師を演じる北原三枝のための柄やデザイン性を極力排したスタイルや、独特な映像美が特徴である鈴木清順の『踏みはずした春』(1958年)で、若者を更正させようと血のにじむような努力をする左幸子が着こなす清楚なシャツスタイルまで、あくまでも監督の意向に従い、趣向を自由自在に切り替えて、作品ごとの世界観を衣裳で視覚化した。さらに、『飢える魂』(川島雄三監督、1956年)では着物のデザインも手掛けた。

『踏みはずした春』(1958年)では左幸子(右)が着こなすシャツスタイルをデザインした Photo: ©日活

『踏みはずした春』(1958年)では左幸子(右)が着こなすシャツスタイルをデザインした Photo: ©日活

『飢える魂』(1956年)では、南田洋子(左)の着物衣裳も手掛けた Photo: ©日活

『飢える魂』(1956年)では、南田洋子(左)の着物衣裳も手掛けた Photo: ©日活

森が関わった作品は日活にとどまらない。松竹では、岡田茉莉子や、「松竹ヌーヴェル・ヴァーグ」の中心的人物であった大島渚や篠田正浩の作品における女性衣裳、晩年の小津安二郎による5作品で衣裳を担当。東映では小石栄一の作品、東宝では女優新珠三千代、加えて大映では吉村公三郎の作品を手掛け、一時は、森が関わらなかった日本映画のほうが少ないのではないか。そう思わせるほど、各社から引っ張りだことなった。

そして60年代、テレビの一般家庭への普及に伴い映画産業が斜陽期を迎え、資金が抑えられると、衣裳は製作されずに借りて済ませることが増えた。森は映画産業から徐々に離れ、1965年にニューヨークで開いた海外初のショーを皮切りに、ファッションデザイナーとして国内外で活躍するようになり、1977年、アジアから初のパリ・オートクチュール組合のメンバーとなる。森が2000年以降に映画衣裳を担当したのは『スパイ・ゾルゲ』(篠田正浩監督、2003年)であるが、ファッションデザイナーとしての功績があまりに大きく、映画のコスチュームデザイナーとしての彼女は陰に隠れている。しかし森は言う。「映画のコスチュームの仕事で学んださまざまな経験が、私のデザイナー人生の礎となった。人間に対する洞察や理解、服の表現法、持続力や忍耐力ともいうべきプロとしての基礎体力……、ひと言で言い表せないプロフェッショナルな仕事の基本を勉強させてもらったと思う」【3】

日本映画の第二黄金期を裏で支えた数少ない女性のひとりとして、森は極めて重要な存在と言っても過言ではない。近年は、森が手掛けた映画衣裳が企画展で展示される機会が増えているが、もっと注目されるべき日本映画における女性パイオニアである。(執筆:辰巳知広)

まず観るならこの1本:『街燈』(中平康監督、1957年)

森英恵による衣裳の美しさが際立った作品として、先に挙げた『太陽の季節』や『狂った果実』があるものの、今回は『街燈』(1957年)をおすすめしたい。本作は「衣裳デザイン 森英恵」とクレジットされた貴重な1本であり、2021年ようやくオンラインでの視聴が可能になった。

『街燈』は1953年出版の永井龍男による新聞連載小説『外燈』を原作とし、監督は『狂った果実』の中平康である。主人公は銀座の洋装店GINのオーナーであるドレスメーカー吟子(月丘夢路)で、その友人千鶴子(南田洋子)もナルシス洋装店を経営する。物語は、能瀬(葉山良二)というサラリーマンが千鶴子を訪ねるところから始まる。彼は、千鶴子がたまたま拾って送付した定期券の持ち主の兄で、彼によれば、弟は故意に定期券を落としたという。理由は、先輩学生の小出(岡田眞澄)が同じ行為をした結果、現在銀座のある洋裁店で働き、しかもそこのオーナーと交際にまで発展したからであるという。そのオーナーこそ、千鶴子の友人吟子だった。森はこの、吟子と千鶴子の衣裳をデザインした。

映像美への強いこだわりを持った監督中平にとって、森英恵は彼が思い描く世界観の実現に必要不可欠であった。森は「…中平康監督は、特に映画の中のファッション表現を重視して衣裳の話題が尽きなかった」【4】と振り返る。腕のあるオーナーとして仕事をこなし、恋愛もする吟子のスタイルは、ファッショナブルなスーツやワンピースにハイヒールと都会的。一方、恋愛に奥手な千鶴子は、プルオーバーやカーディガン、パンツにフラットシューズといった、よりカジュアルなスタイル。こうして、互いに異なるふたりは友情を深め、衣裳はその雰囲気作りに一役買っている。

この作品には原作からの大胆な翻案箇所がある。まずはファッションショーの存在。これは原作に一切登場せず、台本にも、ひと言「ファッションショウ」という記述があるのみである。従って中平監督と森が話し合って創造された、新しいシーンではないかと推測される。こうして、観客に対してショーの会場にいるかのようなファンタジーを呼び起こす、ふたりによる協働ならではの映像表現が生まれたと考えられる。

もう1点は最終章。吟子は大久保というパトロンから支援を得てGINの開店を叶える上、若い小出を囲う役どころだが、原作において小出とは縁を切るものの、大久保と別れることはない。一方の映画では、小出と大久保の両者に自ら別れを切り出す。ここに、男性に頼らない女性像を打ち出す中平の狙いが見え隠れする。吟子と千鶴子。映画が製作された当時の森にも通じる女性たちの前向きに生きる姿と着こなしは、現代にも訴えかける力を十分に持つ。その古びることのない魅力は衣裳の貢献によるのではないだろうか。(執筆:辰巳知広)

『街燈』は1953年出版の永井龍男による新聞連載小説『外燈』を原作とし、監督は『狂った果実』の中平康である。主人公は銀座の洋装店GINのオーナーであるドレスメーカー吟子(月丘夢路)で、その友人千鶴子(南田洋子)もナルシス洋装店を経営する。物語は、能瀬(葉山良二)というサラリーマンが千鶴子を訪ねるところから始まる。彼は、千鶴子がたまたま拾って送付した定期券の持ち主の兄で、彼によれば、弟は故意に定期券を落としたという。理由は、先輩学生の小出(岡田眞澄)が同じ行為をした結果、現在銀座のある洋裁店で働き、しかもそこのオーナーと交際にまで発展したからであるという。そのオーナーこそ、千鶴子の友人吟子だった。森はこの、吟子と千鶴子の衣裳をデザインした。

映像美への強いこだわりを持った監督中平にとって、森英恵は彼が思い描く世界観の実現に必要不可欠であった。森は「…中平康監督は、特に映画の中のファッション表現を重視して衣裳の話題が尽きなかった」【4】と振り返る。腕のあるオーナーとして仕事をこなし、恋愛もする吟子のスタイルは、ファッショナブルなスーツやワンピースにハイヒールと都会的。一方、恋愛に奥手な千鶴子は、プルオーバーやカーディガン、パンツにフラットシューズといった、よりカジュアルなスタイル。こうして、互いに異なるふたりは友情を深め、衣裳はその雰囲気作りに一役買っている。

この作品には原作からの大胆な翻案箇所がある。まずはファッションショーの存在。これは原作に一切登場せず、台本にも、ひと言「ファッションショウ」という記述があるのみである。従って中平監督と森が話し合って創造された、新しいシーンではないかと推測される。こうして、観客に対してショーの会場にいるかのようなファンタジーを呼び起こす、ふたりによる協働ならではの映像表現が生まれたと考えられる。

もう1点は最終章。吟子は大久保というパトロンから支援を得てGINの開店を叶える上、若い小出を囲う役どころだが、原作において小出とは縁を切るものの、大久保と別れることはない。一方の映画では、小出と大久保の両者に自ら別れを切り出す。ここに、男性に頼らない女性像を打ち出す中平の狙いが見え隠れする。吟子と千鶴子。映画が製作された当時の森にも通じる女性たちの前向きに生きる姿と着こなしは、現代にも訴えかける力を十分に持つ。その古びることのない魅力は衣裳の貢献によるのではないだろうか。(執筆:辰巳知広)

『街燈』(1957年)。森は千鶴子役の南田洋子(右)と吟子役の月丘夢路(左)の衣裳をデザインした Photo: ©日活

『街燈』(1957年)。森は千鶴子役の南田洋子(右)と吟子役の月丘夢路(左)の衣裳をデザインした Photo: ©日活

フィルモグラフィー

注

※1 詳しい職務内容は用語集の「衣裳部」を参照。https://wpjc.h.kyoto-u.ac.jp/resource/

※2 詳しくは用語集の「五社協定」を参照。https://wpjc.h.kyoto-u.ac.jp/resource/

※3 森英恵「映画衣裳という名の学校」『グッドバイ バタフライ』文藝春秋、2010年、51-52頁。

※4 森英恵、前掲書、55頁。

※2 詳しくは用語集の「五社協定」を参照。https://wpjc.h.kyoto-u.ac.jp/resource/

※3 森英恵「映画衣裳という名の学校」『グッドバイ バタフライ』文藝春秋、2010年、51-52頁。

※4 森英恵、前掲書、55頁。

公開日:2022.02.22 最終更新日:2022.02.27