パイオニア>女性パイオニア

- プロフィール

- 解説

- まず見るならこの1本

- 引用・参考文献

- 注

プロフィール

田中絹代

Kinuyo Tanaka

1909-1977

- 職種:

- 女優|監督|(Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力: 国際放映)

- 所属:

- 松竹

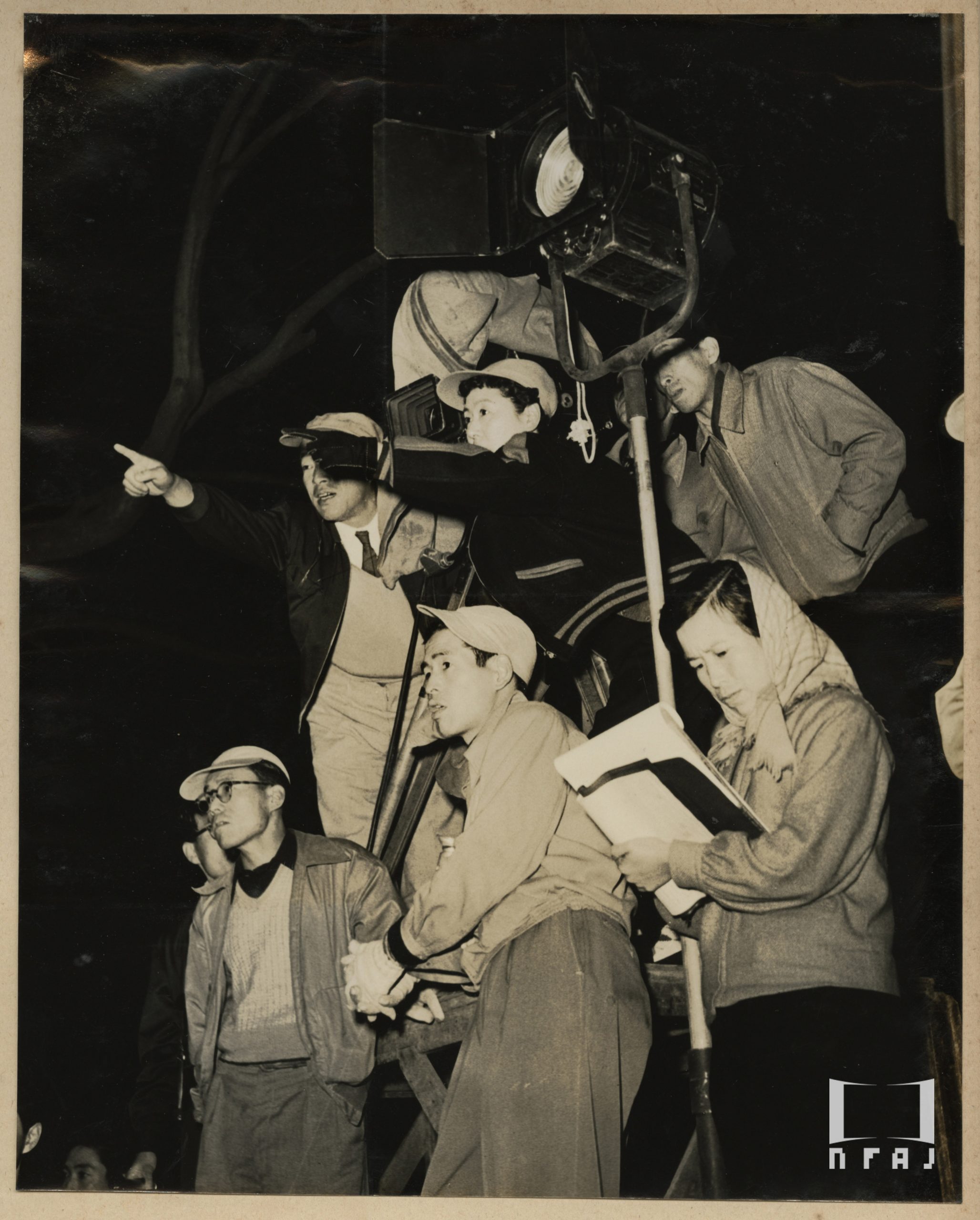

『恋文』(1953年)撮影中のスナップショットより 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

『恋文』(1953年)撮影中のスナップショットより 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

解説

田中絹代は昭和の日本映画界を代表する映画人のひとりである。無声映画期から50年以上に及ぶキャリアの中で、野村芳亭、島津保次郎、清水宏、五所平之助、小津安二郎、成瀬巳喜男、木下惠介など松竹を代表する名だたる監督の映画に数多く出演した。だが、田中を世界的に著名な女優にしたのは、間違いなく『西鶴一代女』(1952年)に代表される戦後の溝口健二の傑作群である。田中は日本的な可憐さと親しみやすさを感じる童顔でありながら、そこはかとない清楚な色気と芯の強さを思わせる独特な魅力で、時代劇から現代劇までさまざまな役をこなし大衆の人気を博した。若いときから努力の人として知られ、その長いキャリアの中で何度も苦境を経験するものの、それを見事に乗り越え、晩年にはスター女優としての過去の栄光に逆らうような汚れ役や老け役にも挑戦する逞しい役者魂をあわせ持っていた。2021年のカンヌ映画祭で監督作『月は上りぬ』が特別上映された。近年、世界的に注目を浴びているのは、1950年代から60年初頭にかけて圧倒的に男性中心だった時代に、世界映画史の中でも注目すべき6本もの長編物語映画を残した女性監督としての田中絹代の仕事である。

1909年山口県下関生まれの田中は、1924年8月に松竹下賀茂撮影所に入社、後に婚約する清水宏の監督第一作『村の牧場』(1924年)で注目される。1931年には五所平之助監督の日本初のトーキー映画『マダムと女房』に出演、可憐な若妻姿と甘ったれた声の下関訛りがファンの心を掴んだ。1933年には五所の『恋の花咲く 伊豆の踊子』、小津の『東京の女』『非常線の女』、翌年には島津の『その夜の女』、1935年には再び島津の『春琴抄 お琴と佐助』と出演作が続き、文字通り松竹蒲田撮影所を代表する看板女優になる。だが、数年も経たないうちに桑野通子ら新人女優の台頭めざましく、20代後半になって人気に陰りが見えた田中との間で熾烈な競争が展開される。1938年、後に松竹メロドラマの代表作となる『愛染かつら』(野村浩将監督)で子持ちの看護婦という役柄で新たなイメージ作りに挑戦、これが空前のヒットとなり人気を挽回した。

『マダムと女房』(1931年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 写真提供:松竹

『マダムと女房』(1931年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 写真提供:松竹

『愛染かつら』(1938年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 写真提供:松竹

『愛染かつら』(1938年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 写真提供:松竹

30歳というスター女優としての岐路にさしかかった1940年、田中は溝口の『浪花女』に出演。残念ながら作品は現存していないが、溝口の演出による本作で演技派女優としての才能を開花したと言われる。太平洋戦争最中の1944年、気鋭の新進監督として注目されていた木下惠介の『陸軍』に出演、息子を戦地に送る母の複雑な心情を表した演技が高く評価された。敗戦を迎えた45年には、すでに30代半ばを過ぎていた田中は、いかにして女性映画人として生き延びていくかという問題に直面しており、監督というキャリアに挑戦した理由もここにあったと語っている【1】。

監督としての田中のキャリアを考えたとき、ふたつの転機を見ることができる。ひとつは、失敗作と評される溝口の民主主義啓蒙映画(アイデア・ピクチャー)として製作された女性三部作——『女性の勝利』(1946年)、『女優須磨子の恋』(1947年)、『わが恋は燃えぬ』(1948年)——に主演し、自らも戦後の女性解放思想に触れたこと。もうひとつは、彼女が「女優が監督になったという話題」を耳にしたと言われる、49年末から3ヶ月かけて行った渡米旅行である【2】。アメリカから帰国した田中の「アメリカかぶれ」したような振る舞いに対し、メディアのバッシングは激しく、その後に出演した『結婚指輪(エンゲージリング)』(1950年)と『宗方姉妹』(1950年)は酷評されてしまう。だが逆境をもろともせず、1951年成瀬巳喜男監督の『銀座化粧』や溝口の戦後の傑作群として知られる『西鶴一代女』(1952年)、『雨月物語』(1953年)、『山椒太夫』(1954年)に主演、女優としての円熟期を迎える。溝口とのコンビは『噂の女』(1954年)で解消されるが、1953年、45歳の田中は溝口の反対にもかかわらず【3】、成瀬の『あにいもうと』(1953年)で助監督として修行を積み、監督としての道を歩み始めていた。実は、仕事がないときは映画館に通い詰めるほどの映画好きだった田中には、すでに監督としての素地があったのである。

『女優須磨子の恋』(1947年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 写真提供:松竹

『女優須磨子の恋』(1947年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 写真提供:松竹

初監督作は、香川京子の叔父であったプロテューサー永島一朗が田中の監督第1作を見込んで原作を旧友の丹羽文雄に依頼した『恋文』(1953年)である【4】。敗戦下の渋谷の恋文横丁を舞台に、アメリカ兵相手の「パンパン」と呼ばれた女たちの恋文の代筆業で生活費を稼ぐ男(森雅之)が、かつての恋人(久我美子)の過去を知って苦悩するという話だ。木下、小津、成瀬は、脚本からスタッフの選択まで全面的に協力したが、ひとたび撮影が始まると、田中は渋谷のロケ撮影にこだわるなど演出に集中した。映画は、木下や成瀬を思わせると指摘されることも多かったが、自らもカメオ出演した田中の「パンパン」に寄せる同情的な視線が明らかで、また原作とも脚本とも異なるラストシーンに演出家としての田中の控えめな主張が読み取れる【5】。

『恋文』(1953年)撮影中のスナップショット Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

『恋文』(1953年)撮影中のスナップショット Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

第2作は、小津が松竹で撮れなかった自分の脚本を田中絹代に託した『月は上りぬ』(日活製作、1955年1月公開)である。台詞回しやテンポはかなり小津のスタイルを彷彿とさせるが、女同士のつながりに繊細な演出が光り、女性映画として成立している点に田中自身の解釈が見いだせる。同年再び日活で『乳房よ永遠なれ』を監督(11月公開)。乳がんで早逝した女性歌人の評伝を映画化することを田中自身が強く望み実現した企画である。本作は乳がんという題材も含めて、原作と監督共に女性であり、女性観客に向けて作った「女性映画」という面が前景化されている。また演出上も極めて効果的なカット割りが見られる点で、メロドラマ作家としての監督・田中絹代の力量が発揮された代表作である【6】。

この時期、1958年には戦後の代表作となる木下の『楢山節考』や小津の『彼岸花』に出演し、まったく異なる役柄をこなす洗練された演技で、女優としての円熟が際立つ。そして、50歳になった田中は第4作『流転の王妃』を手がける(1960年1月公開)。京マチ子主演で、愛新覚羅溥儀の弟・溥傑と政略結婚させられた嵯峨浩が書き下ろした半生記を原作に、和田夏十が脚本を担当。本作では、歴史という運命に翻弄される女性を堂々と描き、メロドラマにみせる田中の強い意思が感じられる。1961年には、売春防止法以後の売春婦更生問題を扱った『女ばかりの夜』を監督。溝口の『夜の女たち』(1948年)への返答とも受けとれる異色作である【7】。最後の監督作となる『お吟さま』は岸惠子・久我美子・有馬稲子の女優3人が設立した文芸プロダクション・にんじんくらぶ製作で、1962年6月に公開された。有馬主演の千利休の娘・吟の悲恋を豪華カラーで描いた時代劇メロドラマである。田中はその後二度とメガホンを取ることはなかったが、1974年には『三婆』と『サンダカン八番娼館 望郷』に出演、鬼気迫る演技を見せる。

このように田中の監督としてのキャリアはほぼ10年にわたるが、戦後日本映画にあって松竹のメロドラマの伝統をしっかりと受け継ぎ、細やかな演出と大胆な女性性の描写が際立つ作風で、明らかに女性に向けて語りかける「女性映画」を作り続けた。

巨匠主義の日本映画史言説において、日本映画のパイオニア的女性監督としての田中絹代は、長い間不当な評価に甘んじていたと言わざるを得ない。21世紀の今こそ語り継がれるべき重要な女性映画人として、再評価が待たれる。(執筆:斉藤綾子)

『恋文』(1953年)撮影中のスナップショット

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 協力:国際放映

まず観るならこの1本:『乳房よ永遠なれ』(1955年)

残念なことに、田中絹代監督作はすべて未ソフト化である(『恋文』(1953年)『流転の王妃』(1960年)『お吟さま』(1962年)のビデオは現在入手不可能、他三作はTV放映のみ)。『月は上りぬ』は今後DVD化が期待されるが、「女性映画」の監督としての田中絹代の見るべき1本としては、やはり『乳房よ永遠なれ』を挙げたい。

『乳房よ永遠なれ』は1954年に刊行された中城ふみ子の歌集『乳房喪失』と、彼女の死後に新聞記者・若月彰によって書かれた評伝『乳房よ永遠なれ : 薄幸の歌人中城ふみ子』(1955年)の2作を原作とする。当時の文芸メロドラマ路線に沿ったテーマで、田中自身が自ら選び、企画にも積極的に関わった事が当時の新聞で報道されている。新聞広告のコピーも「全女性に捧げる田中絹代監督作品!! 女のいのちの哀れと激しさを描いて初めて見る女性の本能」とあるように、本作が、女性によって書かれ、女性が監督した、「女性映画」であることが強調されている。

歌人である堀卓(森雅之)と、夫に裏切られ、乳がんに冒され、子どもを愛しながらも絶望の淵にあったヒロイン下城ふみ子(月丘夢路)。後に取材に訪れた新聞記者・大月章(森山良二)との情愛を通じて、また歌うことを通じて女としての「性」と「生」を生き抜こうとする彼女の激しい情熱が、田中の繊細な演出によって描かれる。

前半亡くなった堀に対する愛が、親友でもある堀の妻・きぬ子(杉葉子)を介在して、「見る—見られる」という古典的な視線ではなく、自ら「見る」、そして自らを「見せる」という主体のありようから視線が交錯する屈折した関係性として現れるのに対し、終盤、死が近づくふみ子が見せる自らの肉体への執着と性に対する強い欲望の描写はあくまで直球表現である。田中は自ら映画に字幕挿入する中条の歌を選び、観客に向けて女性歌人の声を届ける。

田中が特に力を入れて演出したと思われるのは、ふみ子が手術後に、愛する堀がかつて入った風呂に自分も入りたいときぬ子に頼み、きぬ子に術後の胸を見せるシーンと、終盤余命わずかなふみ子が病室で大月に抱いて欲しいと懇願するシーンである。下関市立近代先人顕彰館田中絹代ぶんか館には、田中所有の若月彰の評伝と自身の書き込みがある撮影台本が残されており、原作、脚本、撮影台本、そして映画を検証すると、このふたつのシーンでは、田中が細かなカット割りと台詞の調整で、入念にこの場面を作り上げたことが確認できる。そしてラスト、中城の歌を洞爺湖の風景と、残された子どもたちに重ねたており、そこには早逝の女性歌人に寄せる田中の深い思いが感じられる。(執筆:斉藤綾子)

『乳房よ永遠なれ』は1954年に刊行された中城ふみ子の歌集『乳房喪失』と、彼女の死後に新聞記者・若月彰によって書かれた評伝『乳房よ永遠なれ : 薄幸の歌人中城ふみ子』(1955年)の2作を原作とする。当時の文芸メロドラマ路線に沿ったテーマで、田中自身が自ら選び、企画にも積極的に関わった事が当時の新聞で報道されている。新聞広告のコピーも「全女性に捧げる田中絹代監督作品!! 女のいのちの哀れと激しさを描いて初めて見る女性の本能」とあるように、本作が、女性によって書かれ、女性が監督した、「女性映画」であることが強調されている。

歌人である堀卓(森雅之)と、夫に裏切られ、乳がんに冒され、子どもを愛しながらも絶望の淵にあったヒロイン下城ふみ子(月丘夢路)。後に取材に訪れた新聞記者・大月章(森山良二)との情愛を通じて、また歌うことを通じて女としての「性」と「生」を生き抜こうとする彼女の激しい情熱が、田中の繊細な演出によって描かれる。

前半亡くなった堀に対する愛が、親友でもある堀の妻・きぬ子(杉葉子)を介在して、「見る—見られる」という古典的な視線ではなく、自ら「見る」、そして自らを「見せる」という主体のありようから視線が交錯する屈折した関係性として現れるのに対し、終盤、死が近づくふみ子が見せる自らの肉体への執着と性に対する強い欲望の描写はあくまで直球表現である。田中は自ら映画に字幕挿入する中条の歌を選び、観客に向けて女性歌人の声を届ける。

田中が特に力を入れて演出したと思われるのは、ふみ子が手術後に、愛する堀がかつて入った風呂に自分も入りたいときぬ子に頼み、きぬ子に術後の胸を見せるシーンと、終盤余命わずかなふみ子が病室で大月に抱いて欲しいと懇願するシーンである。下関市立近代先人顕彰館田中絹代ぶんか館には、田中所有の若月彰の評伝と自身の書き込みがある撮影台本が残されており、原作、脚本、撮影台本、そして映画を検証すると、このふたつのシーンでは、田中が細かなカット割りと台詞の調整で、入念にこの場面を作り上げたことが確認できる。そしてラスト、中城の歌を洞爺湖の風景と、残された子どもたちに重ねたており、そこには早逝の女性歌人に寄せる田中の深い思いが感じられる。(執筆:斉藤綾子)

『乳房よ永遠なれ』(1955年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 ©️日活

『乳房よ永遠なれ』(1955年) Photo: 国立映画アーカイブ所蔵 ©️日活

フィルモグラフィー

引用・参考文献

古川薫『花も嵐も 女優・田中絹代の生涯』文藝春秋、2002年

注

※1 川喜多かしこ・田中絹代・高峰秀子・山本恭子座談会、「映画における女性の立場」『キネマ旬報』1961年4月15日号、66-67頁。

※2 古川薫『花も嵐も 女優・田中絹代の生涯』文藝春秋、2002年、434頁。ただし著者によれば、同書は田中絹代の伝記ではなく「あくまでも、事実を基にしたフィクション」(500頁)であるということだが、渡米時に女性監督の話を耳にしたというエピソードはある程度信憑性があると考えられる。

※3 田中の監督作に関しては、同時代の新聞評などでは比較的好評だったにもかかわらず、軽視するような言説が流布してきた。例えば、田中絹代が演出したのではなく、小津安二郎、木下恵介や成瀬巳喜男のスタッフが実際的には全部やったのだ、「田中絹代のアタマで監督はできない」といった溝口の言葉が長い間まことしやかに語り継がれてきた(古川、前掲書、432頁)。

※4 田中絹代・川喜多かしこ・永島一朗「対談:女優・監督・映画」『FCフィルムセンター1』、東京国立近代美術館フィルムセンター、1971年4月、5頁。

※5 『読売新聞』1953年12月14日夕刊(5面)の映画評では「田中絹代監督のあざやかな滑り出しに一驚されられた。素晴らしい出来である。まずAクラス作品として堂々日本映画演出陣に列せられる手腕といっても過言ではないだろう」と高く評価している。

※6 『朝日新聞』1955年6月21日夕刊の「自主的な企画で 田中絹代監督第三作」と題された小さな記事で「田中監督は、女性の立場からこの歌人に深く同情し、なんとかして、これ(『乳房喪失』)を映画化しようと考えていたが、やっと見通しがついたという。まえの二作は、どちらかといえば、周囲の人々の協力が大きかったが、今回は彼女の自主的な企画。その点でも、女流監督としての彼女の将来に大きな影響を与える作品として注目される」と取り挙げられている。また『乳房よ永遠なれ』の詳細な分析に関しては、加藤幹郎「女優が監督になるとき─田中絹代『乳房よ永遠なれ』(1955年)」『日本映画論 1933-2007 テクストとコンテクスト』(

岩波書店、2011年、160-170頁、Ayako Saito, "Kinuyo and Sumie: When Women Write and Direct," in Tanaka Kinuyo: Nation, Stardom and Female Subjectivity, eds. Irene González-López and Michael Smith (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 126-154を参照されたい。

※7 『女ばかりの夜』については、斉藤綾子「女が書き、女が撮るとき─日本映画史における二人の田中」『明治学院大学 藝術学研究』22号(2012年7月、13-31頁)を参照されたい。

※2 古川薫『花も嵐も 女優・田中絹代の生涯』文藝春秋、2002年、434頁。ただし著者によれば、同書は田中絹代の伝記ではなく「あくまでも、事実を基にしたフィクション」(500頁)であるということだが、渡米時に女性監督の話を耳にしたというエピソードはある程度信憑性があると考えられる。

※3 田中の監督作に関しては、同時代の新聞評などでは比較的好評だったにもかかわらず、軽視するような言説が流布してきた。例えば、田中絹代が演出したのではなく、小津安二郎、木下恵介や成瀬巳喜男のスタッフが実際的には全部やったのだ、「田中絹代のアタマで監督はできない」といった溝口の言葉が長い間まことしやかに語り継がれてきた(古川、前掲書、432頁)。

※4 田中絹代・川喜多かしこ・永島一朗「対談:女優・監督・映画」『FCフィルムセンター1』、東京国立近代美術館フィルムセンター、1971年4月、5頁。

※5 『読売新聞』1953年12月14日夕刊(5面)の映画評では「田中絹代監督のあざやかな滑り出しに一驚されられた。素晴らしい出来である。まずAクラス作品として堂々日本映画演出陣に列せられる手腕といっても過言ではないだろう」と高く評価している。

※6 『朝日新聞』1955年6月21日夕刊の「自主的な企画で 田中絹代監督第三作」と題された小さな記事で「田中監督は、女性の立場からこの歌人に深く同情し、なんとかして、これ(『乳房喪失』)を映画化しようと考えていたが、やっと見通しがついたという。まえの二作は、どちらかといえば、周囲の人々の協力が大きかったが、今回は彼女の自主的な企画。その点でも、女流監督としての彼女の将来に大きな影響を与える作品として注目される」と取り挙げられている。また『乳房よ永遠なれ』の詳細な分析に関しては、加藤幹郎「女優が監督になるとき─田中絹代『乳房よ永遠なれ』(1955年)」『日本映画論 1933-2007 テクストとコンテクスト』(

岩波書店、2011年、160-170頁、Ayako Saito, "Kinuyo and Sumie: When Women Write and Direct," in Tanaka Kinuyo: Nation, Stardom and Female Subjectivity, eds. Irene González-López and Michael Smith (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 126-154を参照されたい。

※7 『女ばかりの夜』については、斉藤綾子「女が書き、女が撮るとき─日本映画史における二人の田中」『明治学院大学 藝術学研究』22号(2012年7月、13-31頁)を参照されたい。

公開日:2021.09.25 最終更新日:2022.07.01